改正省エネ法とは?

主な変更点や荷主に求められる義務を解説

- 省エネ

- 算定・報告

- 脱炭素

- 規制

- 法改正

公開日:2025年7月17日

2023年に施行された改正省エネ法では、荷主を含む一定規模以上の事業者にエネルギー転換などに関する中長期計画の作成や報告に関する義務が課されました。 本記事では、改正や荷主が対応すべきポイントを解説します。

省エネ法とは? 企業が知っておくべき基本と対象事業者

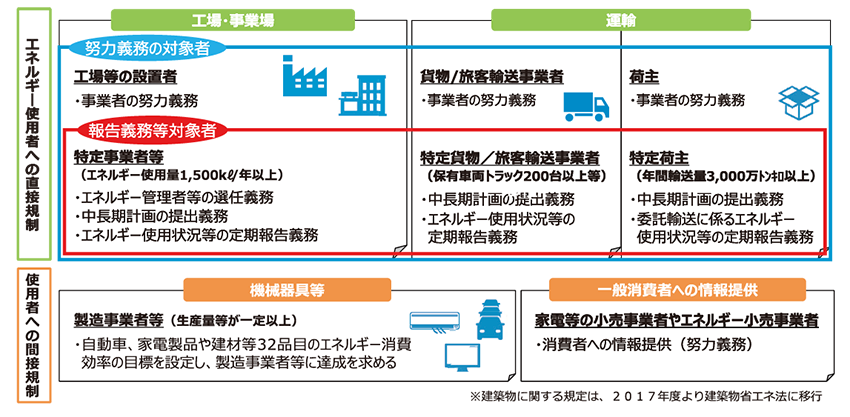

「省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)」は、工場・事業場や運輸部門に対して、省エネを実施する際の目安となる基準を示すとともに、 一定規模以上の事業者にエネルギー使用状況などの報告を義務付ける法律です。オイルショック※1を契機に、1979年に制定され、以降、 経済成長やビジネスモデルの変化に応じて改正されてきました。

省エネ法の対象者は、工場などの設置者、貨物/旅客運用事業者、荷主、機械器具などの製造または輸入事業者、家電などの小売事業者やエネルギー小売事業者です。 そのうち、以下の事業者には、中長期計画の提出やエネルギー使用状況などの定期報告が義務付けられています。

報告義務対象者

・特定事業者等:エネルギー使用量1,500キロリットル/年以上

・特定貨物/旅客輸送事業者:保有車両トラック200台以上

・特定荷主:年間輸送量3,000万トンキロ以上

出典: 資源エネルギー庁ウェブサイト ( https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/)

2023年の改正で何が変わった? 背景と3つのポイント

2023年4月に施行された「改正省エネ法(「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」)では、化石エネルギーから非化石エネルギー ※2への転換を加速するため大幅な見直しが行われました。改正の主なポイントは、以下の通りです。

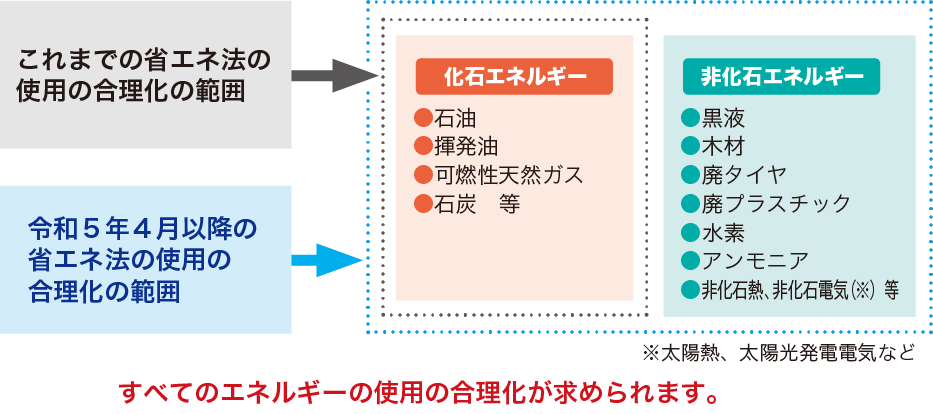

1.「エネルギーの使用の合理化」の対象範囲を拡大

従来の省エネ法における「エネルギー」とは、石油や石炭などの化石燃料やそれらを起源とする熱(蒸気、温水、冷水など)や電気のことを指していましたが、その定義を拡大。

非化石エネルギーを含むすべてのエネルギーの使用の合理化を求める枠組みに変更されました。

出典: 資源エネルギー庁ウェブサイト ( https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/)

2. 非化石エネルギーへの転換に関する報告義務

一定規模以上のエネルギー使用者に対して、従来の報告義務に加えて、非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期計画の作成と、非化石エネルギーの使用状況などに関する定期報告が義務付けられました。

また、特定事業者などからの開示宣言に基づき、定期報告書の情報を開示する制度が新たに開設され、令和5年度分から対象者を限定する形で試行運用が行われています。

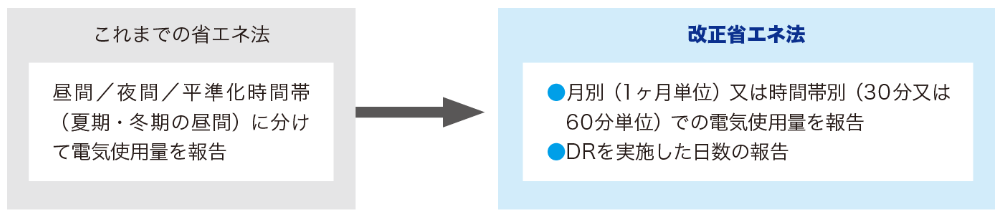

3. 電気需要の最適化に関する報告義務

非化石エネルギーへの転換の重要な柱とされる再生可能エネルギー(再エネ)は、時間や季節、天候などによって発電量が変動するものが多いです。そのため、供給量の増加に伴い、産業部門など電力使用量が多い事業者に対して「電気の需要の最適化」を図ることが求められています。こうした背景から、再エネの導入拡大を支える施策の一環として、電力の需給バランスを調整する「ディマンド・リスポンス(DR)※3」に関する報告義務も追加されました。

出典: 資源エネルギー庁ウェブサイト( https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/shoene_houkaisei2023.html)

荷主に課せられる新たな義務とは

省エネ法では、貨物輸送事業者に発注を行う「荷主」に対しても、エネルギー使用の合理化や報告の義務が課せられています。輸送において直接エネルギーを使用する立場にない荷主に対しても、そうした措置を取っているのはなぜでしょうか。それは、輸送手段の切り替え(モーダルシフト)や共同配送などGHG排出量削減に向けた取り組みは、荷主の主体的関与なしには実現しないためです。 日本は運輸部門において、2030年度までにCO2排出量を35%削減(対2013年度比)することを目標に掲げています。こうした目標の達成に向けて、改正省エネ法では荷主に対して以下の努力義務を定めています。

| エネルギー使用の合理化 | エネルギー消費原単位を中長期的にみて年平均1%以上低減に努める |

| 非化石エネルギーへの転換 | 自家用および荷主専属用輸送で使用する貨物自動車(車両総重量8トン以下)の台数に対する非化石エネルギー自動車の台数の

割合について5%を 目安として、2030年度における目標を定め、この実現に努める |

さらに、輸送量が年間3,000万トンキロ以上となる「特定荷主」に関しては、以下の内容が義務付けられています。

1.中長期計画の作成と提出

年1回(6月末日まで)、エネルギー使用の合理化と非化石エネルギーへの転換に関する「中長期計画書」を主務大臣(経済産業大臣+事業所管大臣)に提出する。

計画例

| エネルギー使用の合理化 | ・事業部ごとの省エネ責任者の設置 ・モーダルシフト実施のためのマニュアル策定など |

| 非化石エネルギーへの転換 | ・2030年における非化石エネルギー自動車の使用台数割合の目標 ・2030年度における充電インフラ設備の目標 ・特殊車両の非化石エネルギーへの転換技術開発・実証実験の計画など |

2.定期の報告

年1回(6月末日まで)、以下の内容について主務大臣(経済産業大臣+事業所管大臣)に報告する。

報告内容

| エネルギー使用の合理化 | ・輸送に係るエネルギー使用量 ・エネルギー使用原単位 ・省エネ措置の実施状況 ・エネルギー使用に伴うCO2排出量など |

| 非化石エネルギーへの転換 | ・非化石エネルギー自動車(およびHEV)の使用台数割合 ・充電インフラ整備の実施状況 ・大型貨物自動車・特殊車両の非化石エネルギーへの転換に向けた実証実験の進捗状況や結果など |

3.電気需要の最適化(任意)

電気を使用した貨物の輸送について、再エネ出力制御時や電気の需給ひっ迫時に応じて、系統電気を使用した貨物輸送の時間変更やEV、PHEVなどの充電時間の変更などの取り組みについて報告する。

GHG排出量を可視化し、省エネ法対応を支援するSustainaLink

「ネットゼロ」の達成に向け、エネルギー需要側の取り組みを促す改正省エネ法。企業は従来のエネルギー使用の合理化に加え、非化石エネルギーへの転換においても中長期計画の作成や進捗の定期報告を行いながら、効果的な対策を実行しGHG排出量を削減していくことが期待されています。

そのためには、自社のGHG排出量を把握することが重要な第一歩になります。SustainaLinkは、三井倉庫グループが提供するGHG排出量可視化サービスです。物流領域におけるCO2排出量を定量的に把握し、省エネ法に基づく中長期計画や定期報告の作成にも活用可能なデータを提供します。輸送の効率化やモーダルシフトなど、実効性ある削減施策と連動したご提案も可能です。法改正対応の一環として、取り組みの具体化を検討中の企業さまは、ぜひ三井倉庫グループにご相談ください

※1 中東地域で戦争が勃発したことをきっかけに、1970代に2度にわたって発生した原油価格の高騰と供給不足による世界経済の混乱のこと

※2 石油、石炭、天然ガスなど化石燃料を使わずに得られるエネルギーを指す。日本では、太陽光や風力、水力、地熱、バイオマスなどの再生可能エネルギーのほか、原子力、水素・アンモニアなども非化石エネルギーと位置付けられている

※3 消費者が電力使用量を制御することで電力需要を変化させること。需要を減らす「下げDR」や需要を増やす「上げDR」を行うことで、電力の需要と供給のバランスをとることが期待されている

【参考文献】

経済産業省 資源エネルギー庁 エネルギーの使用の合理化等に関する法律 省エネ法の概要

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summary/pdf/20181227_001_gaiyo.pdf

経済産業省 資源エネルギー庁 2023年4月施行の「改正省エネ法」、何が変わった?

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/shoene_houkaisei2023.html

国土交通省総合政策局環境政策課 令和6年度 省エネ法説明会~運輸部門の現況と省エネ法の概要~

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/content/001611576.pdf

経済産業省 資源エネルギー庁 省エネ法の手引き 荷主編-令和5年度改訂版

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/media/data/shoene_tebiki_02.pdf

経済産業省 資源エネルギー庁 省エネ法の概要 省エネ法定期報告情報の開示制度

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/disclosure/