(2023年10月12日最終更新)

近年、注目のモーダルシフト。モーダルシフトは、簡単に説明すると、トラック中心の輸送モードから鉄道や船舶の輸送に切り替えること。モーダルシフトは、SDGsの観点からも多くの企業に取り入れられています。今回はモーダルシフトの定義やメリット、導入の課題など様々な観点から解説していきます。

モーダルシフトとは

モーダルシフトとは、トラックなど自動車で行われている貨物輸送を、よりCO2排出量が少なく環境負荷が低い輸送手段に切り替えることを言います。環境負荷が低い輸送手段とは、主に鉄道と船舶が挙げられます。

つまり、モーダルシフトとは今までトラックなど車の輸送モードで運んでいたものを、鉄道や船舶といった輸送モードで運ぶようにシフトすることです。

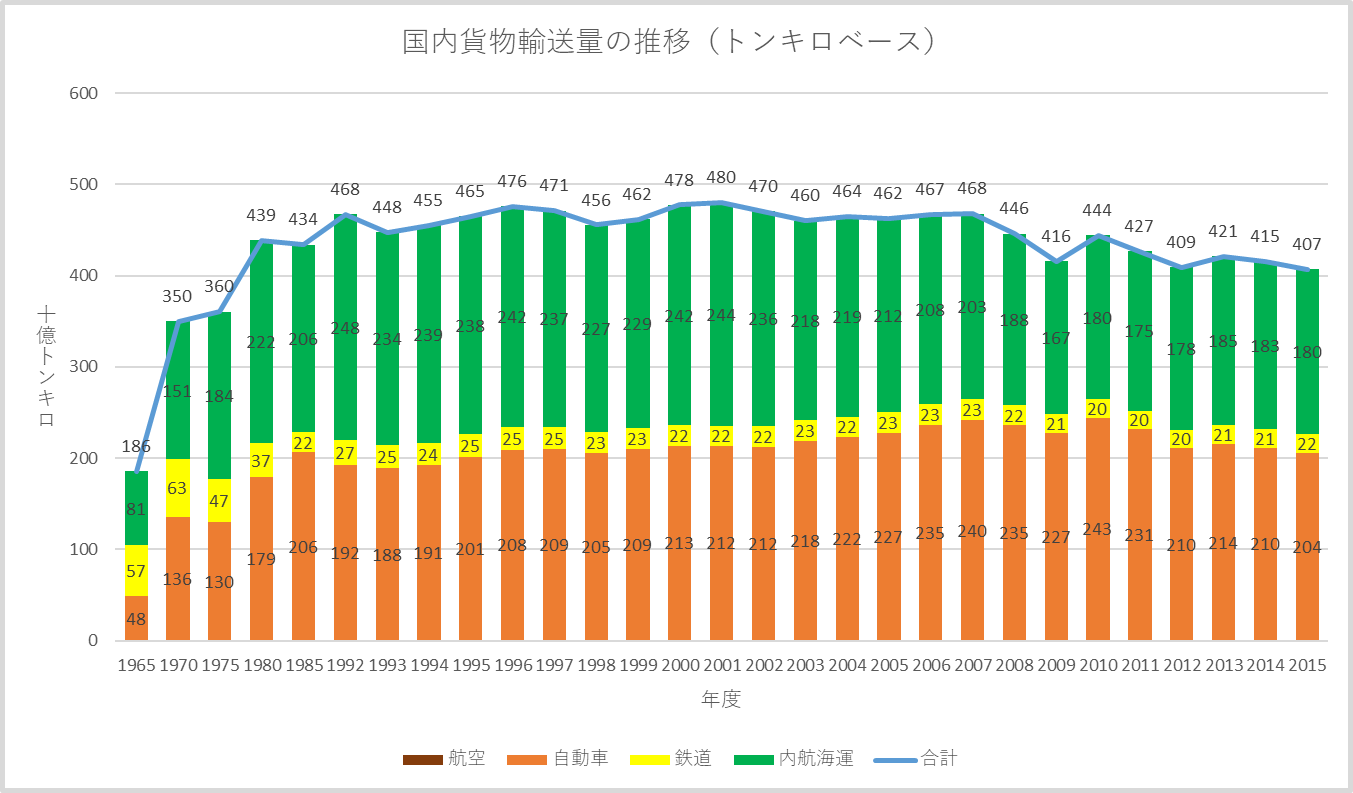

戦後復興や高度経済成長に大きな役割を果たしてきた主要輸送機関としては鉄道が挙げられますが、1960年代後半になるとモータリゼーションの進展や国鉄のストライキの影響などにより徐々に低迷し、輸送の大半をトラックが担うようになりました。

資料:一般社団法人日本物流連合会「数字でみる物流2017年度」より作成

その一方、1970年代後半に第二次石油危機が起こり、石油消費の抑制を目的としてモーダルシフトという概念が登場しました。当初は石油使用の抑制がモーダルシフトの主な目的でしたが、環境問題などの課題もあり、

1997年には地球温暖化問題への国内対策に関する関係審議会合同会議にて、2010年までにモーダルシフト化率を40%から50%に引き上げる方針を決定されました。[注1]ただ、現状としては思うように進展していないようです。

しかしながら、モーダルシフトの目的は環境負荷低減にとどまりません。昨今、なにかと話題の物流業界におけるドライバー不足の問題がありますが、一度に大量に貨物輸送することができる鉄道や船舶による輸送はこの問題の解消にもつながります。

[注1]鉄道へのモーダルシフトの状況及び検討にあたっての問題意識について|国土交通省

モーダルシフトを行うことのメリット

モーダルシフトは、鉄道や船舶といった大量輸送機関における物流の効率化を通じて、大きく以下のようなメリットがあります。

- CO2排出量の削減

- ドライバー不足の解消

- 長距離輸送での物流コストの削減

CO2の削減

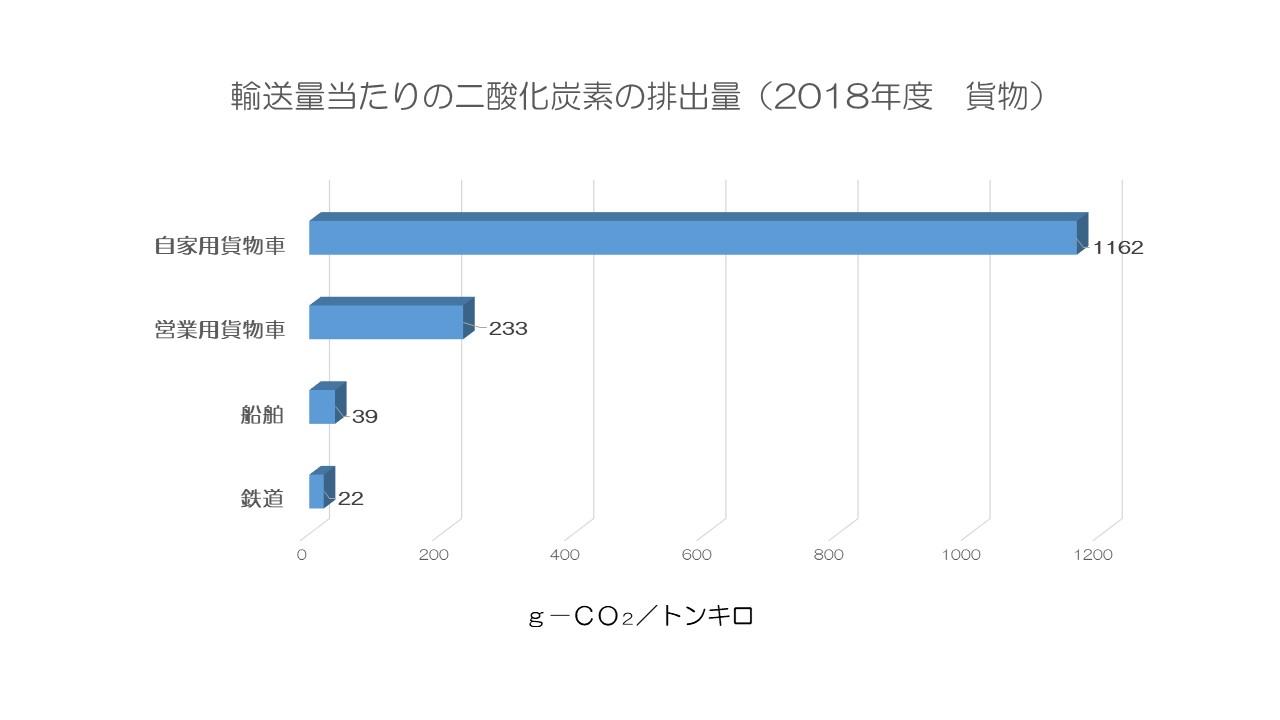

営業用貨物輸送車(トラック)による輸送と、船舶、鉄道それぞれにより輸送する場合のCO2排出量は以下の図のようになります。同じ1トンの貨物を1km運ぶ際に排出する二酸化炭素は、船舶ではトラックのおよそ6分の1、 鉄道ではおよそ11分の1となっております。こうした理由から、環境問題対策としてモーダルシフトは有効な手段と言えます。

ドライバー不足の解消

少子高齢化による労働力人口の減少と宅配に代表される多頻度小口輸送の増加から、日本の物流業界におけるトラックドライバー不足問題が指摘されています。 モーダルシフトによって、これまでトラックで輸送していた貨物を、鉄道や船舶などの大量輸送機関に切り替えることで、この問題の解消に寄与することができます。 特に拘束時間が長く、労働負荷が高い長距離輸送では、モーダルシフトにより労働環境改善が見込まれるでしょう。

長距離輸送での物流コストの削減

鉄道や船舶輸送は、輸送距離が長いほど割安になります。またこれらの輸送モードでは一度に大量の貨物を輸送できるため、トラックでの輸送距離が長いほど、 モーダルシフトによるコスト削減が期待できます。

モーダルシフトの課題

これまで見てきたように、モーダルシフトは環境問題や労働力不足といった社会課題の解決につながります。その一方で、モーダルシフトのハードルは低くなく、 現状における輸送モードの主力は、依然としてトラックなどの自動車貨物輸送が担っています。モーダルシフトの課題は、一般的には以下が挙げられます。

- 短距離ではトラック輸送に比べコストが大きい

- 輸送時間が延びる

- トラックのほうが輸送に便利

短距離ではトラック輸送に比べコストが大きい

鉄道や船舶など大量輸送機関を利用した際、トラック輸送と比べてコストメリットがでるのは、一般的に500km以上の長距離からだと言われています。

ところが、先ほどのトラックドライバー不足問題のところで触れたように、現在の日本では多頻度小口輸送が増えており、2017年度の輸送距離別の輸送量をみると、

全体の約93%が500km未満の輸送となっています。そのため、多くの輸送シーンにおいてモーダルシフトは理論上、コストが割高になってしまいます。[注2]

[注2]物流を取り巻く動向について(令和2年7月)|

国土交通省

輸送時間が延びる

鉄道や船舶はダイヤ・スケジュールに沿って運行されるため、トラックのように任意のタイミングで輸送できません。さらに、輸送モードをシフトするために駅や港で貨物の積み替えが発生するため、輸送時間が大きく延びてしまいます。

トラックのほうが輸送に便利

トラック輸送の最大のメリットの一つとして、長距離の幹線輸送にも短距離のラストワンマイルにも柔軟に対応できることが挙げられますが、鉄道や船舶による輸送の場合は原則、駅から駅、

港から港への輸送に限られます。そのため、鉄道や船舶に積み込むまでの輸送や、最終目的地までの輸送は別途手配をしなくてはならないため、すべてをトラック輸送する場合と比べて手間が発生します。

また、鉄道や船舶での輸送は基本的にコンテナ単位での取り扱いとなるため小口輸送には向かず、さらにトラックからスムーズに積替え可能なサイズのコンテナを利用できる鉄道駅や、

トラックのまま乗船できるフェリーなどを就航している港や航路は限られます。 [注3]

[注3]モーダルシフトとは? メリットから進まない理由、対策までを解説|朝日新聞SDGs ACTION!

モーダルシフト推進のための取り組み

環境問題や労働力不足問題といった社会課題を解決するためにも、モーダルシフトの推進が求められています。上に挙げたような課題がありながらも、モーダルシフトを推進するため、国土交通省をはじめとした行政機関が様々な取り組みを実施しており、ここではその具体的ないくつかの取り組みについて紹介します。

総合物流施策大綱(2021 年度~2025 年度)

2021年3月に閣議決定した「総合物流施策大綱(2021年度-2025年度)」[注4]では、今後の物流施策の方向性として以下の3つの観点が示され、 「モーダルシフトのさらなる推進」が掲げられています。

- 「簡素で滑らかな物流」の実現 :物流 DX や物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化

- 「担い手にやさしい物流」の実現 :労働力不足対策と物流構造改革の推進

- 「強くてしなやかな物流」の実現 :強靱で持続可能な物流ネットワークの構築

[注4]総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)概要|国土交通省

モーダルシフト等推進事業費補助金

2016年に改正された物流総合効率化法や上記の総合物流施策大綱を踏まえ、モーダルシフトへ取り組む企業への支援策もあります。

代表的なものが「モーダルシフト等推進事業」という制度であり、物流業者や荷主等が「協議会」を開催し、モーダルシフトなど総合効率化計画を策定・実施する場合、

諸経費や運航経費の一部を補助する支援を行っています。

[注5]

[注5]モーダルシフト等推進事業について|国土交通省

モーダルシフトの推進は地球環境や社会の課題を解決する!

今日、様々な業界で地球規模での持続可能性が議論される中、物流業界も例外ではなく、これまで通りのやり方から、より地球環境や社会にやさしい運用への移行が求められています。 そういった中、今回紹介してきたモーダルシフトを推進することは、地球環境や社会の課題を解決するポテンシャルを秘めていると言えるでしょう。