環境配慮型エネルギーとは?

カーボンニュートラル実現に向けて活用が期待される

エネルギーについて解説

- 環境

- 気候変動

- 温室効果ガス

- カーボンニュートラル

公開日:2024年10月2日

環境配慮型エネルギーとは?

2050年カーボンニュートラル宣言以降、国内におけるGHG(Green House Gas/温室効果ガス)排出量の多くを占める鉄鋼や化学、 輸送などに係る企業は、GHG排出量の削減を社会から強く求められています。これらの企業が使用する代表的なエネルギーは石油や石炭、重油などで、GHGを大量に排出します。 そのため、工場で使用するエネルギーをすべて再生可能エネルギーに替えたり、輸送で使用する車をEVに替え、それを再生可能エネルギーで稼働したりすることができれば、 一気に問題が解決するわけですが、日本の再生エネルギー価格は高く、太陽光発電を設置する適地も限られています。そのため、入手の難しさやコスト面を考慮すると、 すべての企業が一朝一夕に再生可能エネルギーを導入できるわけではありません。

そこで、石油や石炭、重油の代替エネルギーとして、水素や燃料アンモニアなどの、CO2を排出しない環境配慮型のエネルギーの活用も検討されています。 本記事では、その種類やメリットデメリット、活用方法などについて解説します。

環境負荷が少なくクリーンなエネルギー

「エネルギー供給構造高度化法」において、再生可能エネルギー源とは「太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、 エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの」と定義されており、政令において、 太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・大気中の熱その他の自然界に存する熱・バイオマスが定められています。

中でも、製造業などにおいて既存の設備を生かし、石油や重油の代替エネルギーとして利活用が進んでいるのがバイオマスで、 様々なエネルギー形態で利用が検討されています。木質バイオマス、バイオエタノール、バイオディーゼル、バイオガスなど様々なエネルギー形態があり、 目的に応じて利用されています。木質バイオマスは主に発電用途として、バイオエタノールはガソリンの代替燃料として利用されるケースが多いようです。 特にバイオディーゼルに関しては、トラックや重機などにおいて重油の代わりに使用できるため、建設業や輸送業に携わる企業の関心が高まっています。

石油の代わりとして既存設備にも使用できる

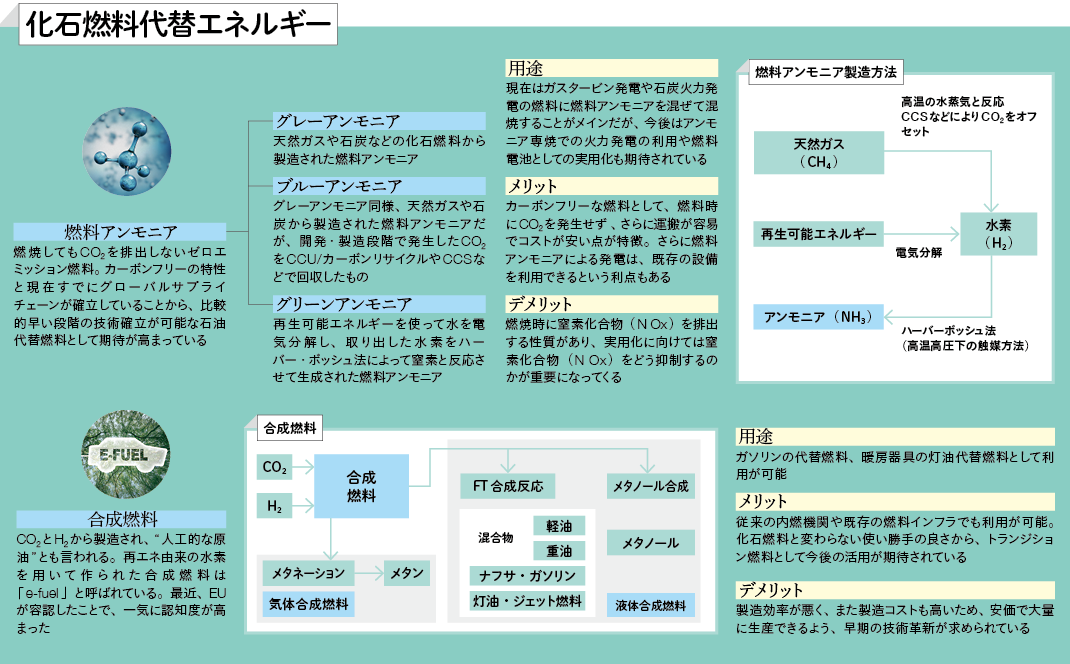

化石燃料代替エネルギー

再生可能エネルギーを活用することが地球環境の改善と脱炭素化を行う上で理想的ですが、それぞれの国の事情もあり、一足飛びに導入できるわけではありません。 特にこれから経済発展をしようと勢いづいているグローバルサウスの国々にとって、技術の進歩が行われるまでは、安価に導入できる化石燃料の利用を続けたいという思惑があることも容易に想像できます。 また、日本のように化石燃料が隅々まで浸透している国にとっても、急激なエネルギー転換は既存の施設や産業に壊滅的な打撃を与えかねず、現実的に困難な状況です。 そこで、石油のように利用できて、CO2を排出しない代替燃料として燃料アンモニアや合成燃料の活躍が期待されています。特に急成長段階にあるグローバルサウスの国々にとって、 または化石燃料が一般的に使用されている日本のような国にとっても、導入にあたって既存のインフラや設備を交換する必要がないため、新たなコストをかけずに脱炭素を実行できるといった利点があります。 これらのエネルギーは、クリーンなエネルギーへ段階的に転換するためのエネルギーとして関心は高いですが、一方で化石燃料の利用を前提とした設備をそのまま使用することになるため、 化石燃料を使い続ける温床になるとして反対意見も数多くあります。近年、環境基準に厳しいEU(欧州連合)が、2035 年以降のエンジン(内燃機関)車の新車販売を禁止するとしていた方針を転換し、 GHG排出量をゼロとみなす合成燃料の利用を条件として販売継続を認めたことで、再度注目が集まっています。

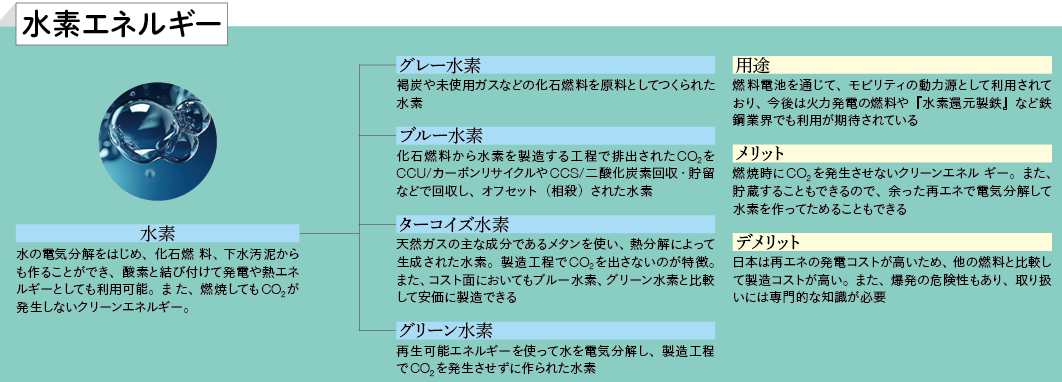

「大量生産」が普及の鍵 水素エネルギー

水の電気分解や化石燃料からも生み出すことができ、燃焼してもCO2が発生しないクリーンなエネルギーとして期待されているのが水素エネルギーです。 様々な方法で製造することができ、その製造の方法によってグリーン水素、ブルー水素、グレー水素、ターコイズ水素など呼び方が異なります。

グレー水素、ブルー水素は製造時にCO2が発生し、ターコイズ水素は化石燃料から製造するため、将来的に原料が枯渇する可能性があります。 そのため、再生可能エネルギーを使って水を電気分解して取り出したグリーン水素が理想的とされていますが、日本では再生可能エネルギーのコストが高く大量生産が難しいことに加え、 可燃性ガスのため取り扱いが難しく、今後の普及には技術改善が必要です。

物流におけるGHG排出量を可視化するなら、

三井倉庫グループのSustainaLink

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、GHG排出量の削減に対する社会からの要請はますます高まっており、再生可能エネルギーや環境配慮型エネルギーの利用も含め、 各企業の取り組みが注目されています。

三井倉庫グループでは、企業のサプライチェーンサステナビリティに関する課題を解決するSustainaLink(サステナリンク)サービスを展開しております。 業界ガイドライン「GLEC Framework」や国際規格「ISO14083:2023」が求めるプロセスに準拠し、国際輸送にも対応した高品質なGHG排出量の算定を行うことができます。

物流におけるGHG排出量削減の第一歩として、排出量の算定をご検討の際は、ぜひ三井倉庫グループへお問合せください。