環境

TNFD提言に基づく開示

三井倉庫グループは、社会の持続性なくして企業の持続的成長は実現できないと考えており、地球環境の保全を重要な経営課題の一つとして捉え、「気候変動対応・資源循環の推進」をマテリアリティとして特定しています。

当社グループはグローバルに事業を展開し、お客様・お取引先の業界が多岐にわたります。そのため、バリューチェーン全体を通じて自然がもたらす多様な生態系サービスに依存し、気候変動のみならず、様々な影響を環境に与える可能性があります。当社グループはTNFD提言に基づき、従来の取り組みに加え、上流・下流も含めたバリューチェーン全体における生物多様性や生態系サービス等の自然関連のリスクや機会を特定し、各体制を含めた情報開示の強化・拡充に取り組んでいます。具体的には、「ガバナンス」、「戦略」、「リスクとインパクトの管理」、「指標と目標」の4つの柱に沿って取り組み状況や分析結果を整理しています。

当社グループはグローバルに事業を展開し、お客様・お取引先の業界が多岐にわたります。そのため、バリューチェーン全体を通じて自然がもたらす多様な生態系サービスに依存し、気候変動のみならず、様々な影響を環境に与える可能性があります。当社グループはTNFD提言に基づき、従来の取り組みに加え、上流・下流も含めたバリューチェーン全体における生物多様性や生態系サービス等の自然関連のリスクや機会を特定し、各体制を含めた情報開示の強化・拡充に取り組んでいます。具体的には、「ガバナンス」、「戦略」、「リスクとインパクトの管理」、「指標と目標」の4つの柱に沿って取り組み状況や分析結果を整理しています。

一般要件

| 1.マテリアリティの適用 |

|---|

| 当社グループは、グローバルに事業を展開しており、また、事業の特性上お客様やお取引先が多岐にわたることから、バリューチェーン全体を通じて自然がもたらす生態系サービスに依存し、様々なインパクトを環境に与える可能性があることを認識しています。 当社グループの自然関連のリスクと機会は、バリューチェーン上での自然への依存・インパクトから生じることから、分析・評価は上流・下流を含む主要なバリューチェーンを対象にしています。また、リスクと機会については、当社グループの事業活動及び財務に影響を及ぼす可能性のある情報について開示しています。 |

| 2.開示のスコープ |

| 当社グループの物流事業と不動産事業、及びこれらの上流・下流のバリューチェーンを対象に依存・インパクト、リスク・機会について分析・評価・特定し、直接操業における優先地域の特定を実施しています。 |

| 3.自然関連課題の場所 |

| 生態系や生態系サービスの利用状況等は国・地域によって異なることから、操業場所の自然関連課題の分析が肝要と考えています。自然関連の依存・インパクト、リスク・機会の特定には、国内外の直接操業における拠点の内、主要またはリスクが高いと見込まれる拠点について分析しています。 |

| 4.他のサステナビリティ関連開示との統合 |

| TCFD提言に基づく気候変動関連の情報を開示しています。また気候変動は自然関連のリスク、機会をもたらす自然を変化させる要因の一つであることを認識しています。 |

| 5.考慮した時間軸 |

| 分析にあたっては、中長期的な将来を見通した定性的な評価を実施しており、重要なリスクや機会については、リスク管理や指標と目標を通じて随時状況をモニタリングしていきます。 |

| 6.自然関連課題の特定・評価におけるステークホルダーとのエンゲージメント |

| 当社グループは、自然資本課題と人権課題が密接に関係していることを認識しています。人権課題については、すべての人々の尊厳が守られ、権利が尊重されることがすべての事業活動の基盤となる重要な要素と位置づけ、「三井倉庫グループ人権方針」を策定しています。また、人権尊重の責任を果たすため、人権課題を特定し、人権デュー・ディリジェンスを実施しています。 当社グループは世界の様々な地域や人々とのかかわりの中で事業活動を行うという事業の特性上、多様なステークホルダーとの相互信頼の構築は必要不可欠であると考えており、積極的な情報開示と継続的な対話を重視しています。 <ステークホルダーエンゲージメントの詳細は こちら をご参照ください> |

ガバナンス

当社グループは、自然資本に係る課題について、取締役会の監督のもとサステナビリティ委員会にて取り組みを推進しています。サステナビリティ委員会は、当社グループのバリューチェーンにおける自然関連の依存・インパクト、リスク・機会の分析・評価・特定及び、管理指標や取り組み施策の検討を行っています。分析・評価・特定した結果や管理指標、取り組み施策については、サステナビリティ委員会が取締役会に報告し、取締役会は監督の観点から意見や助言を行う体制となっています。

なおTNFD提言では自然関連課題の影響を受けるステークホルダーの人権への配慮も重要とされています。当社グループは自然資本に係る課題が人権課題とも関連すると認識し、すべてのステークホルダーの人権尊重に尽力し、取り組み体制を構築しています。国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠した「三井倉庫グループ人権方針」を策定し、あらゆる差別の排除等に努めています。先住民族や地域コミュニティ等影響を受けやすいステークホルダーやサプライヤーに対しては、「三井倉庫グループ人権方針」や「三井倉庫グループ持続可能な責任調達にかかる基本方針」に基づき、人権デュー・ディリジェンスを実施しています。人権課題については、サステナビリティ委員会にて議論や、人権尊重に関する具体的な取り組みや管理指標の検討及び進捗管理を行い、取締役会に報告しています。

<人権に関する取り組みの詳細はこちらをご参照ください>

なおTNFD提言では自然関連課題の影響を受けるステークホルダーの人権への配慮も重要とされています。当社グループは自然資本に係る課題が人権課題とも関連すると認識し、すべてのステークホルダーの人権尊重に尽力し、取り組み体制を構築しています。国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠した「三井倉庫グループ人権方針」を策定し、あらゆる差別の排除等に努めています。先住民族や地域コミュニティ等影響を受けやすいステークホルダーやサプライヤーに対しては、「三井倉庫グループ人権方針」や「三井倉庫グループ持続可能な責任調達にかかる基本方針」に基づき、人権デュー・ディリジェンスを実施しています。人権課題については、サステナビリティ委員会にて議論や、人権尊重に関する具体的な取り組みや管理指標の検討及び進捗管理を行い、取締役会に報告しています。

<人権に関する取り組みの詳細はこちらをご参照ください>

戦略

※LEAPアプローチ:TNFDが開発した、事業における自然との接点や自然との依存・インパクト、リスク・機会など自然関連課題を評価するための統合的なアプローチ。「Locate:発見」「Evaluate:診断」「Assess:評価」「Prepare:準備」から構成される。

<自然への依存・インパクトの分析・評価>

―当社グループにおけるバリューチェーン―

・上流の事業活動…陸/海/空等の輸送関連、調達(荷役機器等の製造)関連、不動産建設関連

・下流の事業活動…主要な顧客の業界関連(ヘルスケア、自動車、家電、精密機器・機械、食料・飲料、化学品 等)、不動産解体関連

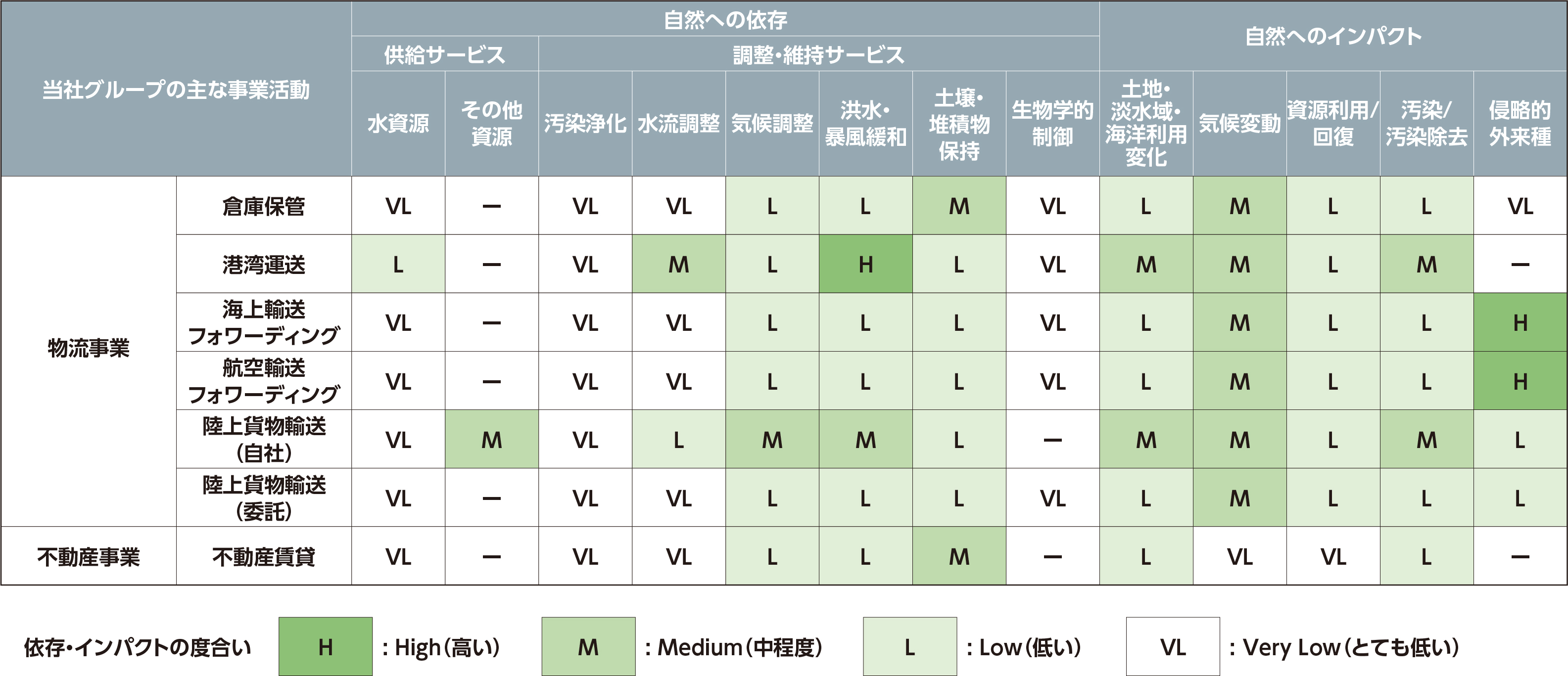

―自然への依存・インパクトの度合い―

直接操業

(依存)

(インパクト)

直接操業における自然関連の依存・インパクト

上流

(依存)

(インパクト)

下流

(依存)

(インパクト)

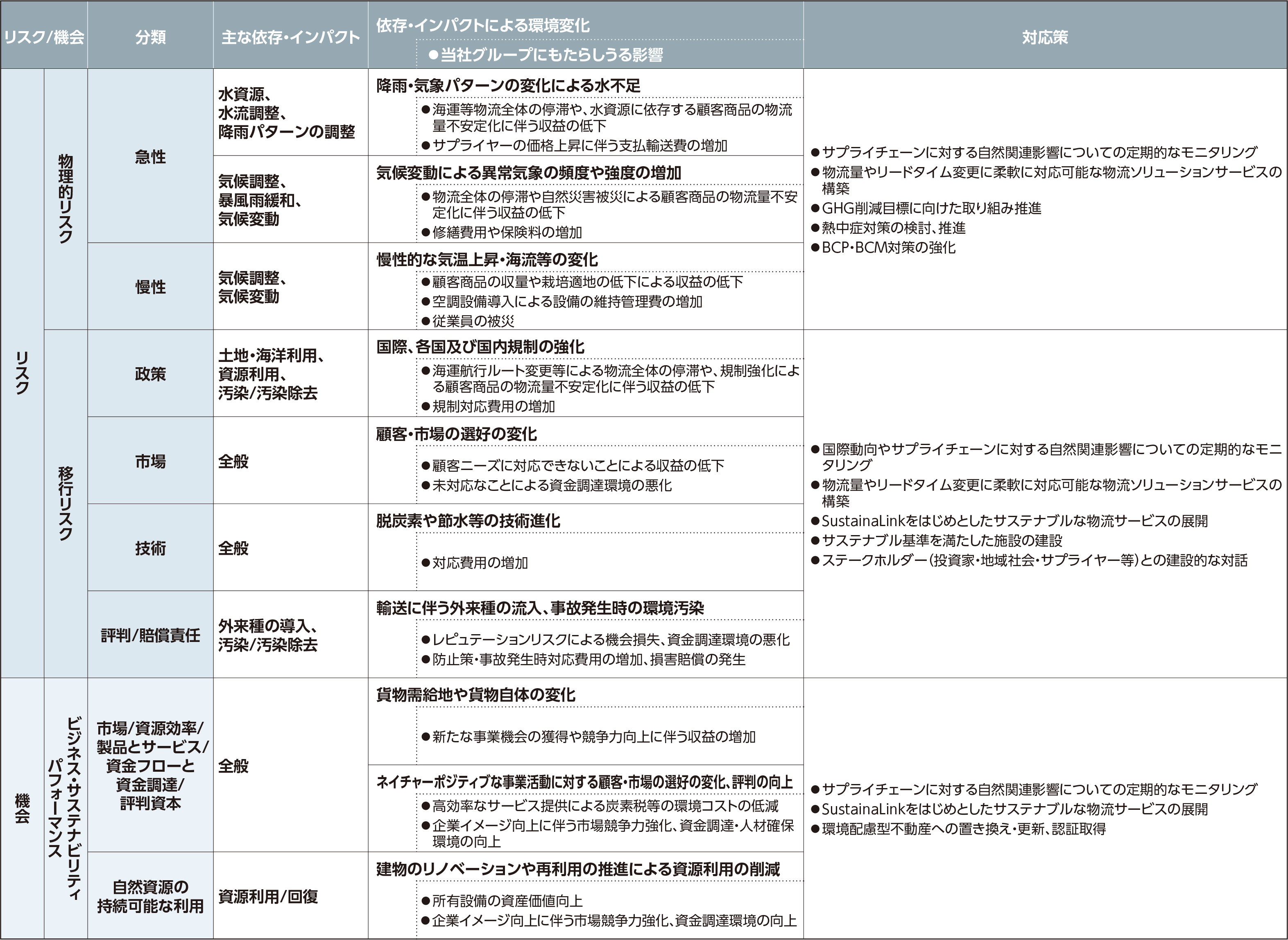

<リスク・機会及び対応策について>

リスク・機会については、主に下記の対応策が必要であると認識しています。従来の取り組みと合わせ、各施策の推進に取り組んでいきます。

● 気候変動をはじめとする当社グループを取り巻く自然関連影響の定期的なモニタリング

● 自然災害への対応

● サステナブルかつ顧客ニーズに対して柔軟な物流ソリューションサービスの構築

リスク・機会と対応策一覧

<優先地域の特定>

リスクとインパクトの管理

当社グループは、自然関連についてLEAPアプローチを用いて、当社グループ及び、お客様やお取引先を含む主要なバリューチェーンの自然関連の依存・インパクト、リスク・機会の分析・評価・特定・優先順位付けを行っています。

事業活動におけるリスクの認識と管理については「リスク管理規程」に定め、リスクの種類ごとに体制を整備し、リスク管理を実施しています。気候変動や自然資本に関連するリスクや機会については、サステナビリティ委員会の主導のもと、リスクへの対応とその最小化を目指し、リスク・機会の特定や分析・評価、グループ内での情報共有や、関係部署への対応指示、取締役会への報告が行われます。重要なリスクについては、サステナビリティ委員会のグループ横断的な下部組織である環境・人権部会にてKPIを設定しその進捗を確認しています。引き続きサステナビリティ委員会で気候変動や生物多様性等自然資本に関するテーマについて、関連する国際社会の法律・規制や政策動向等をモニタリングしていきます。また、これらを含む自然関連のリスクとインパクトの管理に関する情報は、サステナビリティ委員会を通じて全社的リスクを統括するリスク管理委員会へ随時共有していきます。

事業活動におけるリスクの認識と管理については「リスク管理規程」に定め、リスクの種類ごとに体制を整備し、リスク管理を実施しています。気候変動や自然資本に関連するリスクや機会については、サステナビリティ委員会の主導のもと、リスクへの対応とその最小化を目指し、リスク・機会の特定や分析・評価、グループ内での情報共有や、関係部署への対応指示、取締役会への報告が行われます。重要なリスクについては、サステナビリティ委員会のグループ横断的な下部組織である環境・人権部会にてKPIを設定しその進捗を確認しています。引き続きサステナビリティ委員会で気候変動や生物多様性等自然資本に関するテーマについて、関連する国際社会の法律・規制や政策動向等をモニタリングしていきます。また、これらを含む自然関連のリスクとインパクトの管理に関する情報は、サステナビリティ委員会を通じて全社的リスクを統括するリスク管理委員会へ随時共有していきます。

指標と目標

リスクと機会を適切に把握・管理し、マテリアリティである「気候変動対応・資源循環の推進」を実現するために、測定指標を使用しています。当社グループではCO2排出量削減目標や、廃棄物再資源化率目標を設定しています。詳細は こちら をご覧ください。

また今後、リスクとインパクトの管理のプロセスの中で自然関連リスクの特定や評価等を深めていき、必要に応じて指標と目標の追加を検討していきます。